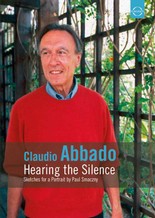

Les huit parties de ce documentaire retracent de manière chronologique la carrière du chef italien depuis ses débuts à Vienne à la fin des années 1960, jusqu'à sa renaissance physique et musicale à Lucerne au début des années 2000. De nombreux extraits de concerts émaillent les interventions de son ami le comédien Bruno Ganz, du chef Daniel Harding, son successeur à la tête du Mahler Chamber Orchestra, et de musiciens qu'il dirige. L'éventail des extraits musicaux permet d'apprécier l'étendue de son répertoire, du romantisme classique avec Beethoven, Brahms, Bruckner, Dvorak et Tchaïkovsky, à la période moderne et contemporaine illustrée par Mahler, Debussy, Strauss, Stravinsky, Webern ou encore Nono.

L'éventail des extraits musicaux permet d'apprécier l'étendue de son répertoire, du romantisme classique avec Beethoven, Brahms, Bruckner, Dvorak et Tchaïkovsky, à la période moderne et contemporaine illustrée par Mahler, Debussy, Strauss, Stravinsky, Webern ou encore Nono.

En outre, les quelques trop courtes séquences qui nous présentent le chef durant les répétitions nous font appréhender la nature du travail qui précède le concert. Ces instants privilégiés focalisent notre attention sur l'homme tel qu'il est et l'on comprendra mieux ce que ses enregistrements ou ses concerts publics laissent présager.

Le réalisateur insiste sur un des événements les plus marquants de sa carrière : son départ volontaire de la Philharmonie de Berlin alors qu'il en était le chef à vie, suivi de peu par la création du Festival de Lucerne. L'évocation sans polémique par les musiciens du passage de l'autorité à outrance dont faisait preuve Karajan à l'humanité apportée par Abbado permet d'apprécier tout le changement apporté et le bénéfice qu'en ont tiré les musiciens. Le chef d'orchestre Daniel Harding parle volontiers d'autocratie pour l'un et de démocratie pour l'autre. Claudio Abbado, qui n'est pas insensible à la politique - comment aurait-il pu diriger Nono ?, nous dit-on -, a opéré une véritable "dékarajanisation" en remplaçant les deux tiers de l'orchestre afin de mettre en place une conception nouvelle de la musique. Aux dires des principaux concernés, tout a changé en positif. Un nouveau règne arrivait après des décennies de dictature qui aboutissaient à un conflit ouvert entre un chef et sa formation.

Abbado instaure un système basé sur le dialogue et l'écoute entre les musiciens. Auparavant, à Berlin, la musique était au service du chef et passait souvent en force. Abbado apparaît comme une anti-star à l'ego mesuré placé au service de la musique. Il parle peu et travaille sans forcer. Ses gestes ont la grâce et la noblesse, qualificatifs qui reviennent dans toutes les bouches. Si la parole est utilisée avec parcimonie, les regards, les expressions de son visage et sa gestique dominée par une main gauche qui sculpte le son, suffisent à faire passer ses intentions.

On a du reste déjà maintes fois souligné l'excellence de ses prestations à Lucerne, tant il est vrai que, dans ce remarquable orchestre de solistes, tout est si détaillé que l'on a souvent l'impression d'écouter une énorme formation de chambre.  La musique a par ailleurs été, pour Abbado, une planche de salut face à la maladie. À la base, selon ses propres dires, il y a l'amour, la réalisation de quelque chose. Son credo : "Plus on donne, plus on reçoit"… La notion de limite n'existe pas, on doit continuer à aller de l'avant. Lucerne, sa création, sera son plus beau symbole.

La musique a par ailleurs été, pour Abbado, une planche de salut face à la maladie. À la base, selon ses propres dires, il y a l'amour, la réalisation de quelque chose. Son credo : "Plus on donne, plus on reçoit"… La notion de limite n'existe pas, on doit continuer à aller de l'avant. Lucerne, sa création, sera son plus beau symbole.

Le musicien sait que les notes ont autant d'importance que les silences. Pour le chef, le meilleur public est celui qui attend avant d'applaudir à la fin de certaines œuvres denses, telles le Requiem de Verdi, la Neuvième symphonie de Mahler ou Un Requiem allemand de Brahms. La communion dans le silence est aussi importante que la fédération autour de la musique.

Mahler créait un monde en s'isolant tous les étés dans un coin retiré d'Autriche. Abbado retrouve, lui, le sens de la vie dans un chalet en bois chargé d'un vécu et datant de plusieurs siècles, dans la montagne, au milieu du silence…

Ce documentaire a obtenu le Grand Premier Prix du Festival International du film d'art et pédagogique, Paris 2004.

À noter : Les interventions de Claudio Abbado sont en italien, sous-titrées comme le reste du programme en allemand.

Nicolas Mesnier-Nature