L’arrivée de Jean-Philippe Rameau dans le monde de l’opéra, et plus précisément de la tragédie lyrique, n’est pas anodine. En effet, le compositeur a pris son temps afin d’être prêt à marquer l’Histoire de la Musique, et c’est à l’âge de 50 ans qu’il entreprend l’écriture de son premier ouvrage lyrique. Quelque 123 représentations d’Hippolyte et Aricie jalonneront la vie de Rameau et témoigneront du succès de cette œuvre dont on ne sait que louer en priorité. De fait, l'œuvre fait état de manière éloquente de la science que le compositeur a construite et accumulée pendant des années, science confirmée par une production considérable d’ouvrages théoriques dont le fameux Traité de l’Harmonie, notamment à travers des numéros inoubliables comme le fabuleux deuxième "Trio des Parques", à l’écriture enharmonique particulièrement audacieuse. Mais l'ouvrage n’en comporte pas moins de purs moments d’émotion, faisant alterner les Actes sensibles (impairs) et ceux plus spectaculaires (pairs).

L’arrivée de Jean-Philippe Rameau dans le monde de l’opéra, et plus précisément de la tragédie lyrique, n’est pas anodine. En effet, le compositeur a pris son temps afin d’être prêt à marquer l’Histoire de la Musique, et c’est à l’âge de 50 ans qu’il entreprend l’écriture de son premier ouvrage lyrique. Quelque 123 représentations d’Hippolyte et Aricie jalonneront la vie de Rameau et témoigneront du succès de cette œuvre dont on ne sait que louer en priorité. De fait, l'œuvre fait état de manière éloquente de la science que le compositeur a construite et accumulée pendant des années, science confirmée par une production considérable d’ouvrages théoriques dont le fameux Traité de l’Harmonie, notamment à travers des numéros inoubliables comme le fabuleux deuxième "Trio des Parques", à l’écriture enharmonique particulièrement audacieuse. Mais l'ouvrage n’en comporte pas moins de purs moments d’émotion, faisant alterner les Actes sensibles (impairs) et ceux plus spectaculaires (pairs).

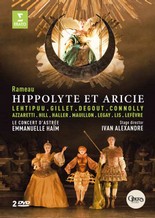

Le metteur en scène Ivan Alexandre connaît bien la musique baroque pour avoir beaucoup écrit à son propos. Il connaît sa grammaire, mais également, de par son passé de critique, les écueils que peuvent rencontrer ses interprètes. Il sait aussi toute l’importance de la cohérence entre la musique et la mise en scène, mais également les limites des approches par trop historicistes. Et la lecture qui en résulte montre à quel point il a intégré la grammaire scénographique baroque, que ce soit en termes de décors (esthétique, changements à vue), de costumes, de gestique et de chorégraphie. Il se pose ainsi en grand connaisseur, mais en rien en imitateur, et l'on ne peut qu’admirer comment chaque détail, chaque expression, se manifeste au service du drame, mais également avec quelle subtile imagination il a glissé mille petites touches très actuelles qui apportent esprit et actualité à sa vision. Le meilleur exemple en est sa représentation très troublante des Parques, ou encore celle, délicieusement terre à terre et pleine d’humour, de L’Amour.

La connaissance exhaustive de la partition permet au metteur en scène de proposer une scénographie qui respecte l'écriture et en exalte toute la théâtralité. Et réciproquement, on ressent côté musiciens, cette même adéquation avec la mise en scène.

Il est vrai que cette production ne manque pas d’allure et la direction altière d’Emmanuel Haïm n’y est pas pour rien. Néanmoins, c’est précisément du côté de la musique que le ressenti est plus contrasté. Emmanuelle Haïm est familière du Grand Siècle, a fortiori pour en avoir assuré le continuo sous la direction de William Christie. Mais sa direction possède les défauts de ses qualités. Son extrême rigueur et son respect farouche du texte lui permettent de négocier sans problème certains numéros ardus au contrepoint dangereux, comme les grands ensembles de l’Acte II. Plus généralement, la mise en place de l’ensemble de l’ouvrage impressionne par sa qualité. Mais cette même rigueur prive radicalement l’œuvre du souffle théâtral qui aurait fait de cette version une référence.

Il est vrai que cette production ne manque pas d’allure et la direction altière d’Emmanuel Haïm n’y est pas pour rien. Néanmoins, c’est précisément du côté de la musique que le ressenti est plus contrasté. Emmanuelle Haïm est familière du Grand Siècle, a fortiori pour en avoir assuré le continuo sous la direction de William Christie. Mais sa direction possède les défauts de ses qualités. Son extrême rigueur et son respect farouche du texte lui permettent de négocier sans problème certains numéros ardus au contrepoint dangereux, comme les grands ensembles de l’Acte II. Plus généralement, la mise en place de l’ensemble de l’ouvrage impressionne par sa qualité. Mais cette même rigueur prive radicalement l’œuvre du souffle théâtral qui aurait fait de cette version une référence.

Même ambivalence du côté des chanteurs. Anne-Catherine Gillet campe une Aricie d’une grâce infinie, illuminant une technique ad hoc d’une tendre élégance. Le Thésée de Stéphane Degout ne manque pas non plus d’impressionner par son charisme, son incarnation puissance et précise à la fois. De même, Marc Mauillon ravit par son interprétation de Tisiphone, faisant de ce personnage infernal secondaire l’un des grands moments de cette production. En jouant à l’envi sur le timbre, l’articulation et le mouvement, le baryton montre une maîtrise que n’égale que le plaisir visible de l’artiste à jouer ce rôle.

À l’inverse, l’interprétation de Topi Lehtipuu déçoit. Non qu’elle souffre de gros défauts, si ce n’est une prononciation parfois hasardeuse. Mais le ténor ne parvient pas à donner de relief à Hippolyte, tant à cause d’un continuo par trop littéral qu’en raison d'un souci évident de respecter la grammaire au détriment de la musique. Plus décevantes encore sont la Diane approximative d’Andrea Hill ou la Phèdre excessive voire caricaturale de Sarah Connolly, qui fait presque pièce rapportée dans cette production.

En tant que document, cette version trouvera sa place dans toute discothèque ramélienne qui se respecte. Mais, si le baroque français est canalisé par sa passion de l’ordre, la sévérité de la présente direction musicale désincarne des héros que la mise en scène avait pourtant merveilleusement soignés, et cet Hippolyte et Aricie étouffe le cœur pour n’être malheureusement que raison…

À noter : Le DVD 1 contient le Prologue et les Actes I et II (85’20) ; Le disque 2 propose les Actes III, IV et V (89’18).

Jean-Claude Lanot