L’émotion est palpable, la Messe en si va résonner dans l’église-même de Bach.

Certes, il faut mettre de côté pour un instant le fait que l’église du Kantor a été considérablement remodelée au XIXe siècle et a perdu notamment tous ses attributs baroques.

Il faut aussi oblitérer pour un temps le fait que la Messe en si (en tout cas la Missa, datant de 1733) a été composée par Bach pour fuir Leipzig et tenter de s’éloigner du radicalisme luthérien qui régnait là dans les années 1730 pour mieux rejoindre des communautés plus ouvertes théologiquement comme celles, catholique et protestante à la fois, de la cour de Dresde.

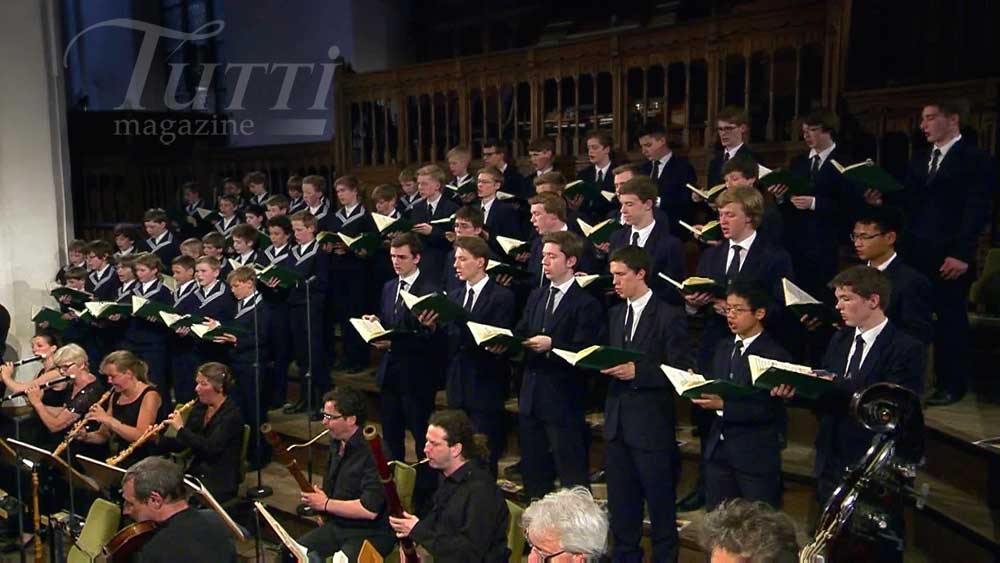

Mais qu’importe, l’orgue de Bach construit pour le 250e anniversaire de la mort du compositeur, est bien là pour donner l’illusion que nous sommes au temps du Kantor, tout comme les musiciens, logés comme autrefois pour l’occasion, c’est-à-dire dans la tribune du grand orgue. Cela ne sert pas à grand-chose, en particulier pour le public qui tourne le dos à la tribune, sinon de permettre d’exciter notre imagination et de mettre en place une certaine forme de nostalgie doucereuse à laquelle on s’abandonne finalement malgré soi.

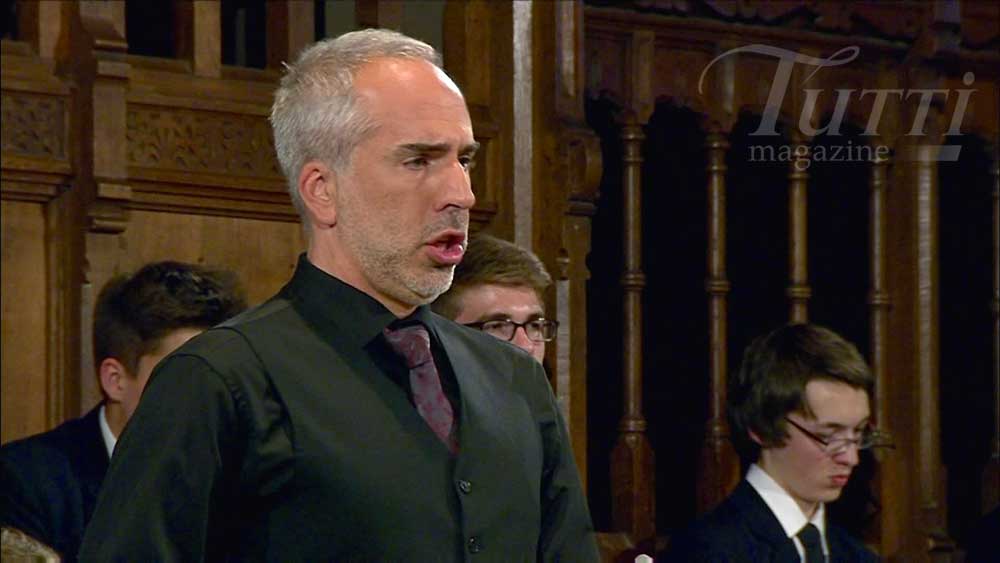

Le moment est aussi important puisque c’est la première fois que l’actuel Kantor de Saint Thomas, le Dr. Georg Christoph Biller, enregistre avec un ensemble baroque. Certes, depuis son arrivée, les instruments d’époque et autres performances historiques ont fait tout doucement leur entrée dans le monde par nature conservatrice de la Bach Archiv, organisatrice du Festival Bach, mais jamais totalement dans une production de cette nature…

Georg Christoph Biller a réalisé de nombreux enregistrements avec les Thomaner, dignes héritiers de la manécanterie leipzigeoise remontant encore par-delà Bach, mais à chaque fois en faisant appel à l’orchestre du Gewandhaus, à la tradition explicitement romantique. En faisant appel à une phalange baroque le chef garantit ici une grammaire idoine.

De fait, ce qui saute aux oreilles, c’est l’adéquation miraculeuse entre les voix d’enfants et le timbre des instruments baroques, notamment dans les moments avec instruments colla parte*. La suite idéale serait que Leipzig se dote d’un ensemble à demeure pour participer aux Festivals Bach, à l’instar du Thomaner ou du Gewandhaus.

Ce qui frappe également dans cette version, c’est la fraîcheur de ces voix, et en particulier celles des pupitres de basses et de ténors. Il faut dire que les voix graves sont souvent tenues par des hommes mûrs, alors qu'ici, la jeunesse se ressent également dans ces pupitres, et ce sans jamais rogner sur la qualité : belle articulation, même si le phrasé est souvent très détaché, sans doute en raison de l’acoustique de l’église, virtuosité impressionnante sur des tempi souvent allants, justesse plus qu’honorable et implication impressionnante.

Colla parte : l'accompagnement par les instruments est identique à la voix.

Implication aussi du côté des solistes, sans emphase, mais avec un bel esprit d’équipe, que l’on ressent notamment dans l’"Et in unum Dominum" où soprano et alto fusionnent délicatement pour mieux incarner l’union hypostatique propre à la nature de la deuxième personne de la Trinité.

À l’éloquence, Georg Christoph Biller préfère l’émotion avec une vision plutôt large de la partition, qui ne s’attarde pas sur des détails de figuralisme, sans doute encore une scorie de l’héritage romantique de l’institution. On ressent bien une vision d’ensemble, un peu lisse, mais jamais neutre. De fait, si cette interprétation n’est certes pas la plus mémorable, elle emporte néanmoins les cœurs dans cette authentique célébration de l’opus summum du Kantor ici restitué dans des conditions tout à fait louables.

Lire la critique du Blu-ray Messe en si mineur de Bach par le Thomanerchor

Retrouvez la biographie de Johann Sebastian Bach sur le site de notre partenaire Symphozik.info

Jean-Claude Lanot